助産師の つ・ぶ・や・き

いろいろなお産のかたち~院内助産を通して~

A・M 記

今年の春ごろ、久しぶりに院内助産でのお産に立ち会いました。院内助産は聞き慣れない言葉かもしれませんが、当院では女性の「産む力」や赤ちゃんの「生まれる力」が最大限に発揮できるよう、院内助産システムを取り入れています。今回希望してくださったお母さんは、「1人目の出産の時に、分娩台でお産をすることに違和感があった」と話してくださいました。実際に、今回の院内助産では床に布団を敷いて、横向きになりながらお産をされていました。院内助産では、こうしたお母さんの『こんなお産がしたい』というバースプランを妊娠中から家族で考えてもらい、担当助産師との面談を行います。また、院内助産では必要のない医療処置は基本的に行いません。自然な陣痛で、赤ちゃんが出て来てくれるのを待つため、妊娠中の体重管理や貧血予防など、安産に向けて身体の準備も一緒にさせてもらいます。

陣痛が始まると呼吸に集中し、旦那さんからのサポートを受けながら様々な姿勢で痛みを和らげていました。そして、最後まで無理にいきまず、ゆっくりと赤ちゃんが生まれてきました。臍の緒が繋がったままの赤ちゃんをお母さんが抱っこしている幸せそうな姿は、今も鮮明に覚えています。

医療が発展し、日本でも無痛分娩が普及している中で、母児の自然な「産む力」「生まれる力」というものを間近に感じられた貴重な機会でした。インターネットで様々な情報が手に入る現代ですが、自分らしいお産について考え、自身の身体とお腹の中の赤ちゃんに向き合うことの大切さを改めて実感しました。時代の変化や多様化する社会に適応し、多くのお母さんのニーズを満たせる、そんな助産師を目指していきたいです。

院内助産について:院内助産 – 富山赤十字病院

パパ育休

北森 尚子 記

昨年から「産後パパ育休」が開始されました。産後のお母さんは授乳したり、抱っこをしてあやしたりと、ずっと赤ちゃんのお世話をしています。またお母さんの心はホルモンの急激な変化もあり、涙もろくなったりします。この時期 をお父さんと一緒に育児をしていくことはお母さんにとってはとても心強いことです。

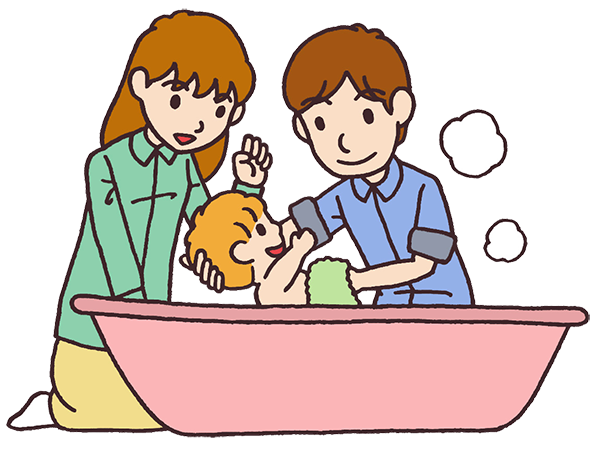

当院では退院の日にお母さんに沐浴の練習をしてもらっています。5月からお父さんの育児参加を応援する試みとして、お父さんの沐浴の練習を始めました。約半数の方から希望があり、実際に沐浴を行ったお父さんからは、「ドキドキしたけど、家でもできそう。」という声があり、好評です。ある初産婦さんのご夫婦の沐浴の練習に立ち会った時のことです。沐浴の準備ができ、いざお父さんに沐浴を入れてもらおうとした時です。赤ちゃんがウンチをしていたので、オムツ交換をしなければいけない状況でした。お父さんは初めてのことなのでどうしたらよいかといった感じでオロオロされていました。私はお父さんにオムツ交換の説明をしようと思っていたところ、お母さんの方からお父さんにオムツ交換の方法の説明をはじめました。私はこの姿を見て、このように夫婦で協力しながら育児をしていくことで、少しずつ親になっていくのだなと改めて感じることができました。

働く女性が増え、親世代は仕事や介護をしている今の時代、子育てを夫婦2人で頑張りたい方や夫婦2人で頑張らなければいけない方には、「産後パパ育休」は欠かせないシステムです。ご夫婦が一緒に育児する楽しさや喜び、赤ちゃんの成長を感じながら、大変な時期を一緒に乗り越え、お父さんは「取得してよかった」と、お母さんは「お父さんがいてくれて本当に良かった」と思える産後パパ育休にしてみませんか。

助産師の つ・ぶ・や・き

院内助産に立ち会って

松谷 佳穂 記

赤ちゃんを産む場所といえば、皆さんはどこを思い浮かべますか?ドラマでよく見る分娩台をイメージされる方が多いかもしれません。当院では、「自然の力で自然に産みたい方」、「自分らしい自分のお産を希望される方」のために、院内助産を行っています。院内助産では、女性に備わった力を最大限に発揮するために妊娠中から身体作りを行い、どんな場所でどんなお産にしたいかお母さんと赤ちゃんが主役となって考えます。いよいよお産となれば、これまでじっくりと考えてきたバースプランをもとに、好きな姿勢で赤ちゃんの存在を感じながら、ゆっくりと赤ちゃんを待ちます。無理にいきむことも、必要のない医学的処置も行いません。

これまで、コロナ感染拡大の影響を受け、院内助産を制限させていただいていましたが、先日、久しぶりに院内助産が復活しました。助産師3年目の私にとって、初めての院内助産の立ち会いでした。そのお母さんは、お布団の上で思うままに姿勢を変えながら過ごされ、無理にいきむことなく、自然の力で少しずつ赤ちゃんの頭が見えてきました。そして、待ちに待ったその時、お母さんは赤ちゃんの方へ手を伸ばし、自分で赤ちゃんを取り上げたのです。そのまま赤ちゃんをぎゅっと抱きしめている姿は幸せそのもので、とても感動的な瞬間でした。

私自身もこんなふうに赤ちゃんを迎えられたらいいなと、未来の自分を思い描くとても素敵な経験をさせて頂きました。そして、助産師としても、もっと自由に自分らしくお産がしたいお母さんに寄り添うことができるようパワーアップしていくぞ!と改めて気合いの入る院内助産でした。大切な瞬間に立ち会わせて頂いたお母さんと赤ちゃんに感謝の気持ちを込めて。

助産師の つ・ぶ・や・き

リモートでつながるお産

野村 正子 記

当院では、今まで多くの産婦さんが夫立ち合い出産を希望され、立ち合い出産を行ってきました。夫立ち合い出産のメリットとしては、産婦の安心感、夫の父性の芽生えや妻へのいたわりにより家事や育児への協力度が増すことなどがあげられています。

しかしながら今年に入り、新型コロナウイルスの感染拡大にともない、当院でも感染予防のために立ち合い出産を中止せざるをえなくなりました。それは、助産師としても残念でならないことでした。

そのかわりとして、今ではリモートという方法で、夫にお産の状況を見て、聞いて、感じてもらい、励まされながら出産をし、夫とともに感動を分かち合うというスタイルが定着してきました。先日も、リモートで夫とつながり出産をされた方がいました。赤ちゃん誕生の瞬間、産婦さんは感動で涙を流し、それを見た夫も感動で涙を流し、その夫の様子を見た産婦さんもより感動して泣いておられました。助産師としても心が温まる感動的な出産でした。

リモートを活用する場面で助産師は、出産時のケアが落ち着いた段階で、産婦さんのスマートフォンで産婦さんと赤ちゃんの写真や動画を撮るお手伝いをしています。

産婦さんの中には、里帰り出産のため夫が遠方におられる方や、近隣にお住まいであっても夫や家族の方が上のお子さんのお世話をするために自宅を離れられない方もおられます。そうした産婦さんでも、リモートを活用すれば夫や家族とつながる出産が可能になり、産婦さんの不安が少しは軽減されるようになったとも感じています。

いずれにしても、新型コロナが早く終息し、産婦さんとご家族が安心して出産育児をできる日がくることを願ってやみません。