概要

当院は日本脳神経外科学会専門医訓練施設A項および脳卒中診療研修施設病院の認定を受けています。

現代人はさまざまなストレスにさらされて暮らしており、また、知らず知らずの内に生活習慣病といわれる高血圧、糖尿病、高脂血症などに羅漢していることが多いのが実状です。

ストレス生活習慣病、加齢は脳血管障害(脳卒中)のリスクファクターです。

高齢化社会に伴い、脳卒中に羅漢する人も年々増加の傾向にあります。

スタッフ紹介

日本脳神経血管内治療学会(指導医、専門医)

日本脳卒中学会(専門医)

日本脳卒中外科学会

日本脳神経血管内治療学会(指導医)

日本脳卒中学会(指導医)

日本脳神経外科コングレス

日本脳腫瘍の外科学会

日本がん治療認定医機構(がん治療認定医)

日本神経内視鏡学会(技術認定医)

日本内分泌学会(内分泌代謝科専門医)

日本間脳下垂体腫瘍学会

日本脳卒中の外科学会

神経内視鏡学会

小児脳神経外科学会

日本脳神経血管内治療学会

日本脊髄外科学会

外来担当一覧

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診察室1 | 午前 | 津村 | 津村 | 桑山 | 津村 | 桑山 |

| 診察室2 | 午前 | 永井 | 永井 | 古賀 | 古賀 | 永井 |

対象疾患

- 脳梗塞(脳血栓症、脳塞栓症)

- 脳内出血

- くも膜下出血

- 慢性硬膜下血腫

- めまい

- 頭部外傷

- 脳腫瘍

など

治療法

一回の脳卒中により重度の後遺症が残ってしまうこともあります

初回に発作は軽くても、再発をくり返し、その結果後遺症に悩まされる方も多いのです。

当科では、脳の病気の早期発見、早期治療はもちろん。とくに脳卒中の予防に重点を置き、日々の外来診療を行っております。

当院では、緊急の患者さんに迅速に対応できるように、2台のヘリカルCT、2台のMRI、2台の脳血流シンチ(スペクト)をフル稼働させて画像診断を行っており、再診の方は原則的に予約制をとり、待ち時間の短縮を計っております。

当院の脳腫瘍手術について

悪性神経膠腫に対しては術前に5ALA製剤を服用し、術中励起光をあて腫瘍細胞が赤色蛍光を発するようにしています。肉眼ではわかりにくい腫瘍を可視化し、より精度の高い切除術を行っています。また切除腔には抗がん剤チップを留置し治療の効果を上げています。術後は免疫療法、抗がん剤、放射線療法等を組み合わせて、患者さんのQOL向上を常に考えながら治療を行っています。

美容的配慮も行っており、最小限の部分除毛〜無除毛にて、なるべく目立たないよう頭皮切開を行っています。皮膚切開にはコロラド・ニードルを用い、皮膚縫合する際の出血も最小限に抑えるよう配慮しています。またチタンプレート固定とリン酸カルシウム骨ペーストを併用することで、強固でしかも凹凸のない頭蓋形成になるように配慮しています。

下垂体腫瘍に対しては0度、30度、70度の内視鏡を用い精度の高い経鼻的切除術を行っています。

当院の脳動脈瘤クリッピング術について

脳動脈瘤のクリップは通常の杉田チタンクリップの他に、有窓クリップやブースタークリップ、深部用のペルネッキークリップやエルジロイ・ロングクリップ等も準備しており、様々な瘤に対処できます。

600例以上を治療してきた術者が、ハイビジョンの電子内視鏡やドップラー血流計を併用し、より安全で確実なクリッピングに努めています。

脳血管内治療について

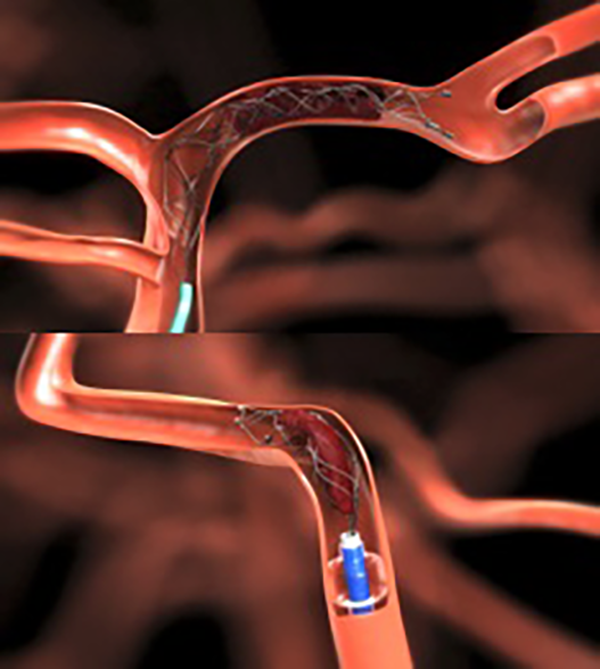

脳血管内治療とは脳や脳に関連する血管に対して、皮膚を切開したり頭蓋骨を開けたりすることをせず、血管の中から治療を行う比較的新しい治療法です。

手術の方法は身体の表面近くにある太い動脈からカテーテルという管を挿入し、目的の血管近くまで進めます。その中にさらに細いカテーテル(薬品やコイルを用いるための管)やバルーンカテーテル(血管を拡張させる管)、或いはステント(血管を拡張させる道具)を入れ、目的の病変部位まで進めて治療を行います。

脳血管内治療の対象となる疾患は主に出血の原因となる脳動脈瘤、脳血管奇形等と、脳梗塞の原因となる頭頸部・頭蓋内血管の狭窄・閉塞などがあります。

出血の原因となるような病変に対してはプラチナコイルや液体塞栓物質、粒状塞栓物質等を使って病変部を閉塞させる治療を行います 。

又、狭くなったり詰まってしまった血管に対してはバルーンカテーテルやステントを使って血管を拡げ脳梗塞の進行を予防します。

現在、脳血管内治療科では以下のような疾患に対して治療を行います。

脳血管内治療を主に行う疾患

出血性疾患

- 脳動脈瘤(破裂、未破裂)

- 脳動静脈奇形

- 硬膜動静脈瘻

- 脊髄動静脈奇形、脊髄動静脈瘻

虚血性疾患

- 急性期脳梗塞、脳塞栓症に対する血栓除去術

- 頚動脈及び頭蓋内動脈狭窄に対する血管形成術、ステント留置術

その他

- 脳腫瘍塞栓術

未破裂動脈瘤のフローダイバーター(パイプライン)治療

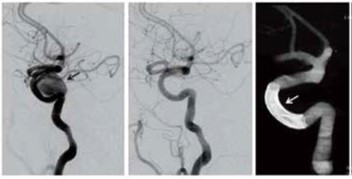

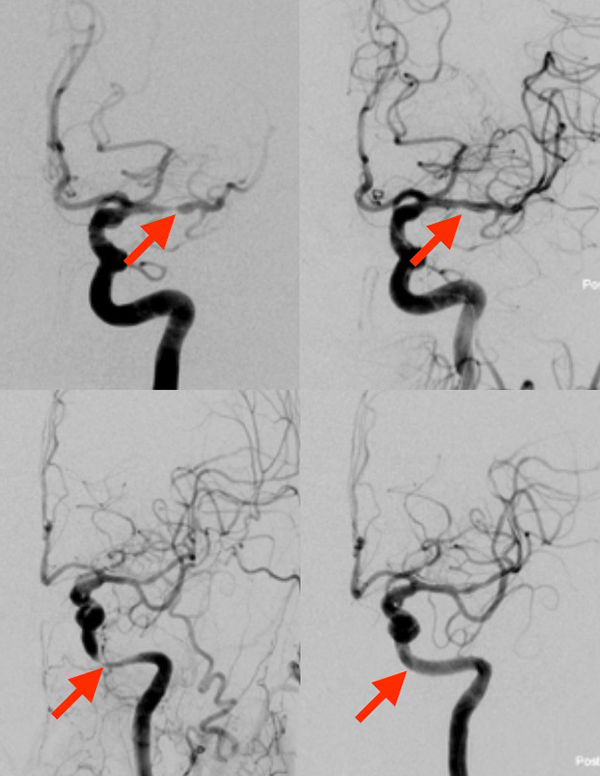

最近では脳ドックが普及し、未破裂動脈瘤と診断される患者さんが増えております。破裂するかどうかの予測で一番重要な要素は瘤のサイズです。5㎜を越える瘤は破れやすい(5㎜の場合、1%の年間破裂率)といわれていますので、クリップ治療/コイル治療のどちらか適した方をお勧めしております。5㎜を越える脳動脈瘤はフローダイバーターで治すことができます。メッシュの非常に細かいステント=フローダイバーター(商品名:パイプライン、フレッド、サーパス)を動脈瘤の母血管に留置するだけで、1年後には瘤が自然消退します(写真4)。実施基準が厳しい治療で、富山県では当院のみが実施施設となっております。脳ドックなどで非常に大きな動脈瘤があると診断された患者さんがおられましたら是非、ご紹介下さい。

左:治療前の巨大脳動脈瘤(黒矢印)

中:フローダイバーター治療の1年後、動脈瘤が消失しています

右:母血管に留置したフローダイバーター(白矢印)

脳動脈瘤塞栓術

脳動脈瘤は人口の約2〜6%の人にみられるという報告もあります。最近の画像診断の進歩で、特に我が国では脳ドックも普及しているので無症状の方で脳動 脈瘤が見つかることが多くなってきました。これが破裂すると、くも膜下出血を起こし ますが、破裂を来すと重篤な状態に陥ることが多く、おおざっぱに言うと約1/3の患者さ んが命を奪われ、1/3の患者さんが後遺症に悩まされ、1/3の患者さんが何とか社会復帰できます。医療の進歩した現在でも怖い病気であることはまちがいありません。

破裂した動脈瘤は大抵の場合は一時的にカサブタが出来て止血されます。しかしこれは非常にもろいもので、何も治療しなければ直ぐに(多くは24時間以内に)再破裂を来し出血を繰り返します。出血を繰り返すたびに死亡率は上がります。破裂したときのクモ膜下出血の程度によってその患者さんの術後の回復程度が大きく左右されます。最初の出血が酷ければ手術がたとえ上手く行っても大きな障害 が残ることがあります。逆に最初の出血が軽い状態で早めに治療が出来れば社会復帰の可能性も大きくなります。し たがって破裂前に安全に治療できれば理想的です。

診断時に手術可能な状態であれば緊急で再破裂予防の手術が行われます。発症時のクモ膜下出血の程度が酷く、全身状態も悪ければ手術が出来ない状態もあり得るのです。

手術が可能な状態であれば、従来は開頭してクリップで動 脈瘤の付け根を閉じる治療が行われていましたが、現在はプラチナコイルを用いて瘤を詰めてしまう塞栓術も行われ るようになってきました。

2002年に発表されたLancetの論文では、血管内治療、すなわち、脳動脈瘤塞栓術で治療した患者の方が1年後の生活レベルが良好であったと報告されています。また、2006年に発表されたCARAT studyでは長期成績が示され、約9年間の追跡を行った904人中再破裂を来した患者は1例(0.11%)でした。

この結果、脳動脈瘤塞栓術は従来のクリッピング術と肩を並べる結果であると結論しています。

実際の適応

クリッピング術と脳動脈瘤塞栓術が同等と評価されても、どの様な動脈瘤でも同等だというわけではなく、実際には利点欠点がそれぞれにあります。

筆者は350例以上の脳動脈瘤塞栓術を行っておりますが、脳動脈瘤塞栓術を行う場合には、その適応を十分に評価しなければなりません。重要なのは動脈瘤の形状と周囲の血管との位置関係です。

一般に動脈瘤の直径は10mm以下が望ましく、さらに Neck(動脈瘤の付け根の部分)が狭いこと、瘤の直径とNeckの直径の比が2:1より大きいことが望ましいと言われています。

Neck の大きな動脈瘤ではコイルがはみ出したり、合併症を起こす可能性が高くなります。最近ではNeckの広い動脈瘤に対して一時的にバルーンで入り口を狭くしてコイルがはみ出さないようにしたり、ステントという器具を留置してコイルが血管にはみ出さないようにする事も出来る場合があり、以前より適応となる症例が増えてきました。

動脈瘤は通常血管の分岐部に出来ることが多いので、時には動脈瘤から直接血管が分岐していることもあります。その場合、塞栓術を無理に行うと分岐している血管も一緒に閉塞してしまう可能性があり、脳梗塞を合併する可能性があります。このような場合はクリッピング術が第一選択となります。

脳動脈瘤塞栓術、クリッピング術のそれぞれに得手不得手があり、慎重に適応を決める必要があります。

塞栓術の良い適応は脳底動脈瘤や椎骨動脈瘤、内頸動脈ー眼動脈瘤等、開頭した場合に非常に深部でクリッピング操作の困難な部位では塞栓術が第一選択となります。

頚部頸動脈狭窄症

以前は、欧米人に多い疾患とされてきましたが、日本人の食生活の内容が年々欧米化する にしたがい徐々に増加傾向を示しています。

数年前まで標準的治療は、頸動脈内膜剥離術(Carotid endarterectomy:CEA)でした。

この CEAに関しては、欧米を中心に大規模な多施設共同研究がなされ内服薬のみで治療する方法と(内科治療)、CEA(外科治療)ではその後の脳梗塞の発症予防としては CEAの方 がすぐれているという結果が出ています。

最近では CEAに代わり頸動脈ステント留置術という血管内治療も行われております。現在のわが国の社会生活を考えると、この疾患はますます増加することが予測される疾患の一つだと思われます。

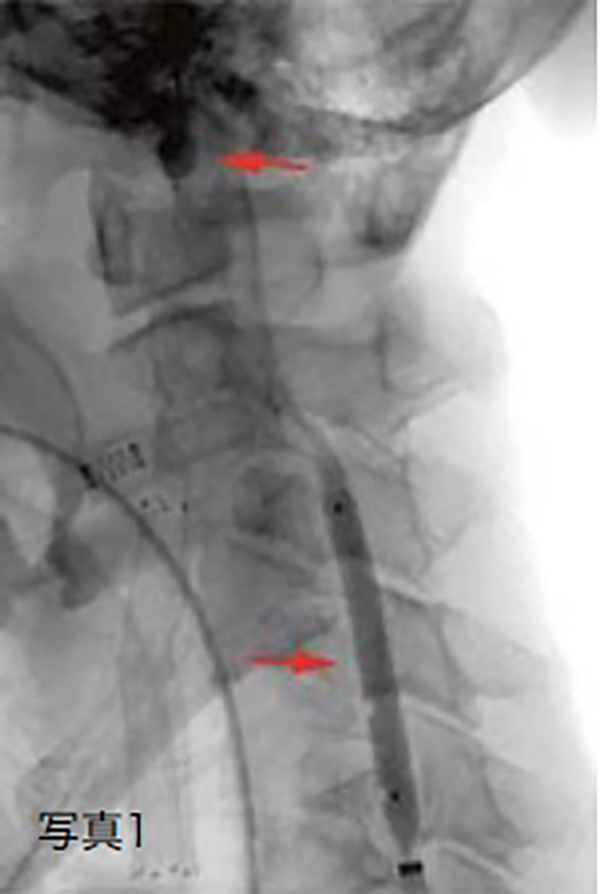

ステント留置術は、血管の内腔から狭窄部に自己拡張性の薄い金属性の網目状の内張を入れて血管を拡げます。実際には狭くなった部位をいきなり風船で拡げても狭窄の原因となっている動脈硬化斑のかけら(コレステロールの塊や血栓)が末梢に(脳の動脈)飛んでいく可能性があるため、予め小さな風船を末梢に入れておき血流を遮断したり、コレステロールや血栓の欠片が脳に飛んでいかないようにフィルターを置いて行います。

このような予防策を行った後、狭窄部位を拡張しステントがその部位を通過できるようにします(前拡張)。その状態となって初めてステントを留置します。 頭側に小さな風船をふくらまして血栓やコレステロールのかすが、脳の血管に飛んでいかないように予防します。 その間に狭窄部で前拡張用の風船でステントが通過できるように拡張します。

(写真1)は前拡張を行っているところです。前拡張後ステントを留置し、遮断された血液中の血栓やコレステロールのカスは風船と交換された血栓吸引用の細いカテーテルで吸引します。

これで血管の中がきれいになった状態ではじめて小さな風船あるいはフィルターを解除して終了です。必要に応じて後拡張を行います。(写真2)

本治療法の効果とリスク 本治療法は切開することなく、又長時間の血行遮断せずに、血行再建が行えるのが大きな利点です。本治療の成功率は、欧米の多数例の報告でも概ね97%以上の高い成功率が得られます。最近ではCEA(血栓内膜剥離術)とCAS(頚動脈ステント留置術)の得手不得手が明らかになりつつあり、症例ごとにどの治療が最適か、またどの様な方法、道具を使うのが良いかを考えテーラーメードの治療を行うようになっております。

急性期脳梗塞の治療

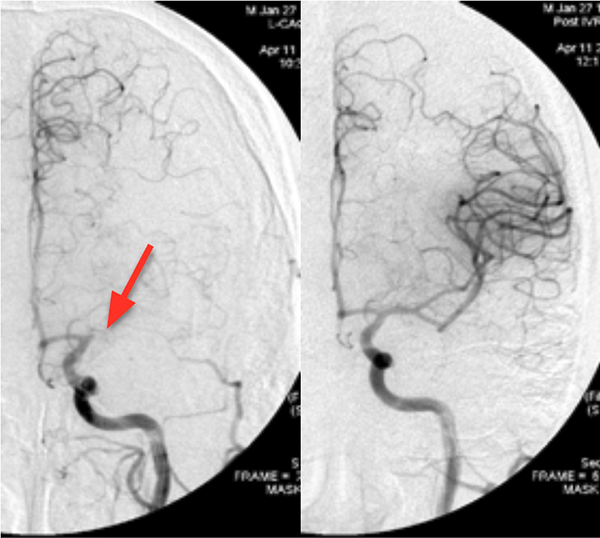

急性期脳塞栓、血栓症に対するカテーテルを用いた急性期血行再建術

心臓など、脳の外から血栓などが脳血管に流れ込んで詰めてしまい、しかも発症早期のため脳がまだ脳梗塞に陥っていないと判断された場合、血栓で血管が詰まった部位に、カテーテルで血栓を溶かす薬(ウロキナーゼ)を注入したり、風船(バルーン)付きのカテーテルで血栓を破砕したりする治療が、1980年代後半から行われてきました。筆者もこの領域の治療は当初より非常に積極的に行ってきました。しかし、脳内出血などの重い合併症を引き起こすこともまれではありませんでした。2005年秋から、急性期脳梗塞に対して新しい血栓溶解薬(t-PA)の静注点滴による治療法が、わが国でも認可されたので、以前ほどはこの治療法は頻繁に行われなくなりました。しかしt-PAも万能薬ではなく詰まった血管の部位によっては効果がほとんどない場合もあります。

脳梗塞の約1/3の患者さんは心房細動という不整脈が原因の心原性脳梗塞です。この病気の場合比較的太い大きな血管が急に詰まり、他の動脈硬化が原因の脳梗塞より重症化する傾向があります。心房細動は高齢化と伴に増加しており、今後心原性脳梗塞も増加すると考えられています。心房細動が原因の急性期脳梗塞でt-PAが無効の症例に対してはCTやMRI検査で初期所見が軽度の場合、血管内治療が効果を発揮する場合があります。

2010年から新しい機器も承認され血栓を溶かすのではなく血栓を直接除去する機器も使用できるようになりました。血栓溶解剤を使用せずに行った場合は、出血性合併症も以前より少なくなり良好な成績が期待できます。

頭蓋内アテローム血栓性狭窄の治療

頭蓋アテローム血栓性狭窄とは、頭蓋内の比較的太い主要な血管(内頚動脈、中大脳動脈 水平部、椎骨動脈、脳底動脈など)が狭くなる病気です。原因は動脈硬化であり血管内腔に粥種(コレステロール)、血栓がたまり狭くなっていきます。

この様な主要な血管が細くなり一過性脳虚血や脳梗塞を起こした場合、内科的治療すなわち内服薬や点滴での治療だけでは再発する可能性が高くなります(年間8〜12%の再発率と言われている)。そのため本格的な脳梗塞を起こす前に予防的治療が必要となります。

これまでは外科的に再発予防を行う場合はバイパス術が行われていました。頭皮の血管と頭蓋内の血管を吻合する手術ですが、かなり熟練した技術が必要であり、適応となる血管も限られる場合があります。バイパス血流は逆行性の血流となるため正常の血流に比較すると弱い血流となることがあります。

最近では頭蓋内血管の狭窄にもカテーテルを用いた脳血管内治療が行われるようになりました。心臓の冠動脈領域では以前から行われていましたが、やっと脳血管でも少しずつ行われるようになってきました。脳血管は心臓の血管よりも脆弱であるため、基本的手技は同じですが全く同じように行うことは出来ません。最近では脳動脈専用の拡張要バルーン、ステントが開発されましたが、治療手技により脳梗塞、脳出血など重篤な合併症を来す危険性もあるので、治療をしない危険性と、治療をする事による危険性を十分に考慮し、厳密な適応の元に行われるようになりました。

診療実績

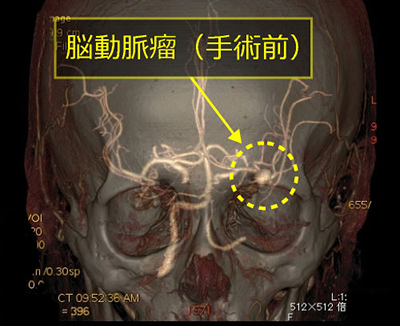

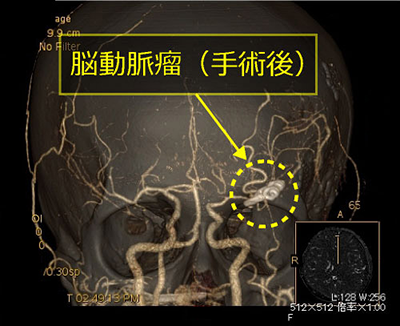

未破裂脳動脈瘤

頭痛を主訴に来院。

MRI/MRA、3D-CTAにて脳動脈瘤が強く疑われ、 脳血管撮影にて確定診断をしました

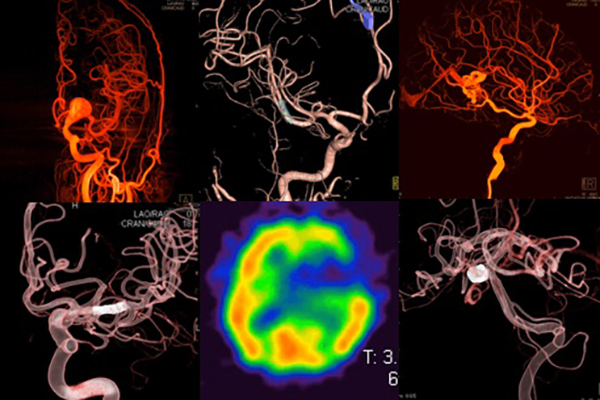

三次元脳血管造影(3D-CTA)

脳梗塞(脳主幹動脈閉塞症)

高血圧、糖尿病にて近医通院中、一過性に右片麻痺を繰り返すため当院に紹介されました。

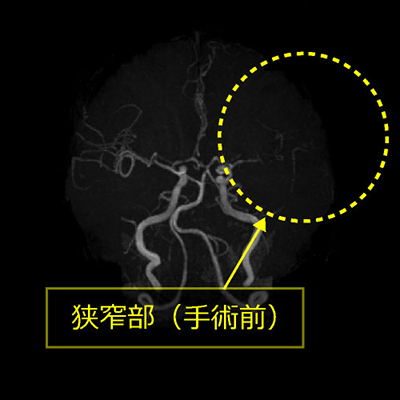

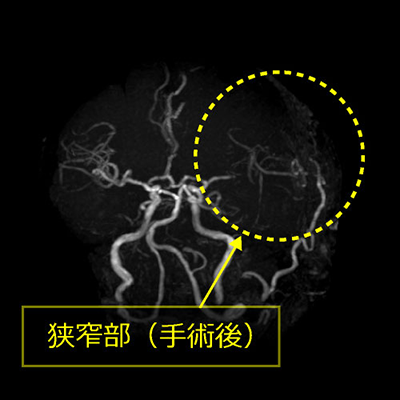

脳血管評価(MRA)

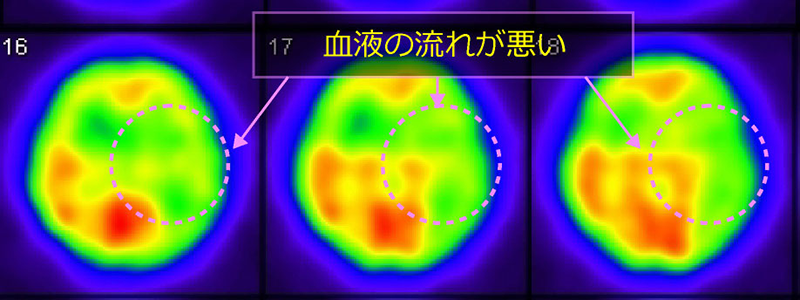

手術前手術後脳血流評価(SPECT)

脳血管撮影にて左中大脳動脈閉塞症、スペクトにて左中大脳動脈領域に血流低下を認めました。脳梗塞の予防のために、脳血管バイパス術を行いました。

手術後、一過性の片麻痺も消失し、自宅退院されました。

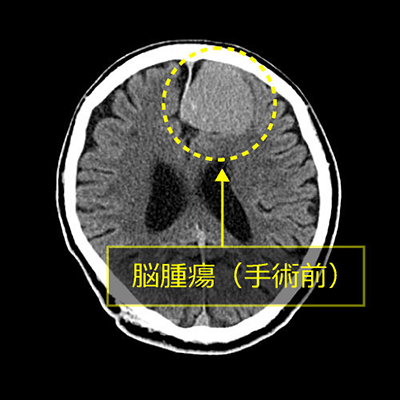

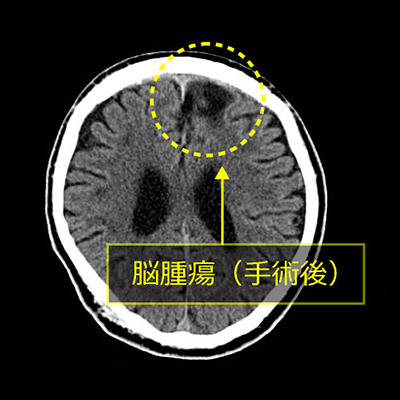

脳腫瘍

CT

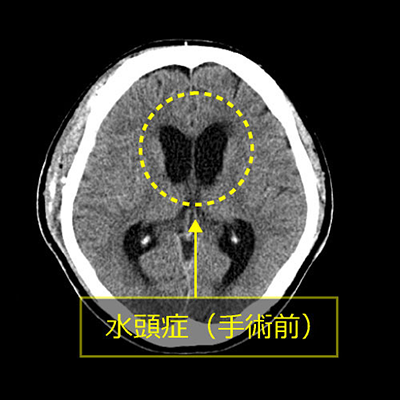

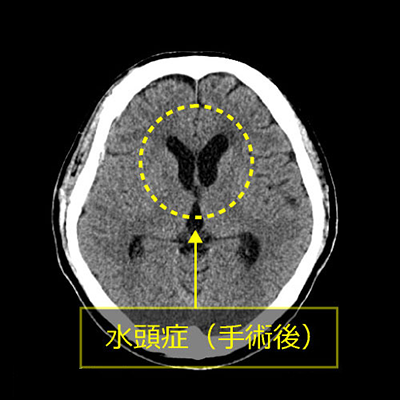

水頭症

CT

その他

当院では

脳梗塞急性期の血管内治療、脳血管バイパス手術、脳動脈瘤クリッピング術の手術件数とその成績に関して当院は県内一の実績を上げています。とくに脳動脈瘤クリッピング術に際しては、県内で最初に顕微鏡下に脳内視鏡を併用するという画期的な治療を行っており、より精度の高い治療を目指しております。

医療機器の薬事承認について

「患者さん中心の質の高い医療を安全に提供することを理念に掲げ、医療を提供しています。またより安全で、より有効な医薬品や医療機器をより早く患者の皆様にお届けすることができるよう、治験に積極的に取り組んでいます。この度、医師主導治験を基に医療機器が薬事承認されましたのでお知らせいたします。」

対象疾患

頭蓋内動脈狭窄症

医師主導治験の実施

医師主導治験とは、製薬企業等が実施する治験と同様に、医師自らが治験を企画・立案し、実施するものです。頭蓋内動脈狭窄症の治療のための新しい医療機器(ステント)の安全性と性能を調べるための治験を行い、この度薬事承認されたものです。

治験機器

WS-01ステント(販売名:ウィングスパン ステント)

(金属の網目チューブの形をし、狭くなった脳血管を広げ、保持するための機器)

使用目的

頭蓋内動脈狭窄症に対するバルーン拡張式血管形成術用カテーテルを用いた経皮的血管形成術において、以下の場合に使用します。

- 血管形成術時に生じた血管乖離、急性閉塞又は切迫閉塞に対する緊急処置

- 他に有効な治療法がないと判断される血管形成術後の再治療

脳血管センター

当院では令和3年4月から、最新鋭の血管撮影マシン(アドバンストインターベンションシステム:シーメンス社製アイコノ)で、2方向の撮影ができるというバイプレーンの最新で高性能な医療機器を県内では初めて(全国8箇所目)導入し脳血管センターを開設、桑山センター長を筆頭に地域における急性期脳卒中への対応、未破裂動脈瘤のコイル治療等脳血管の病気の検査、予防、治療においてより高度で安全な医療を提供してまいります。